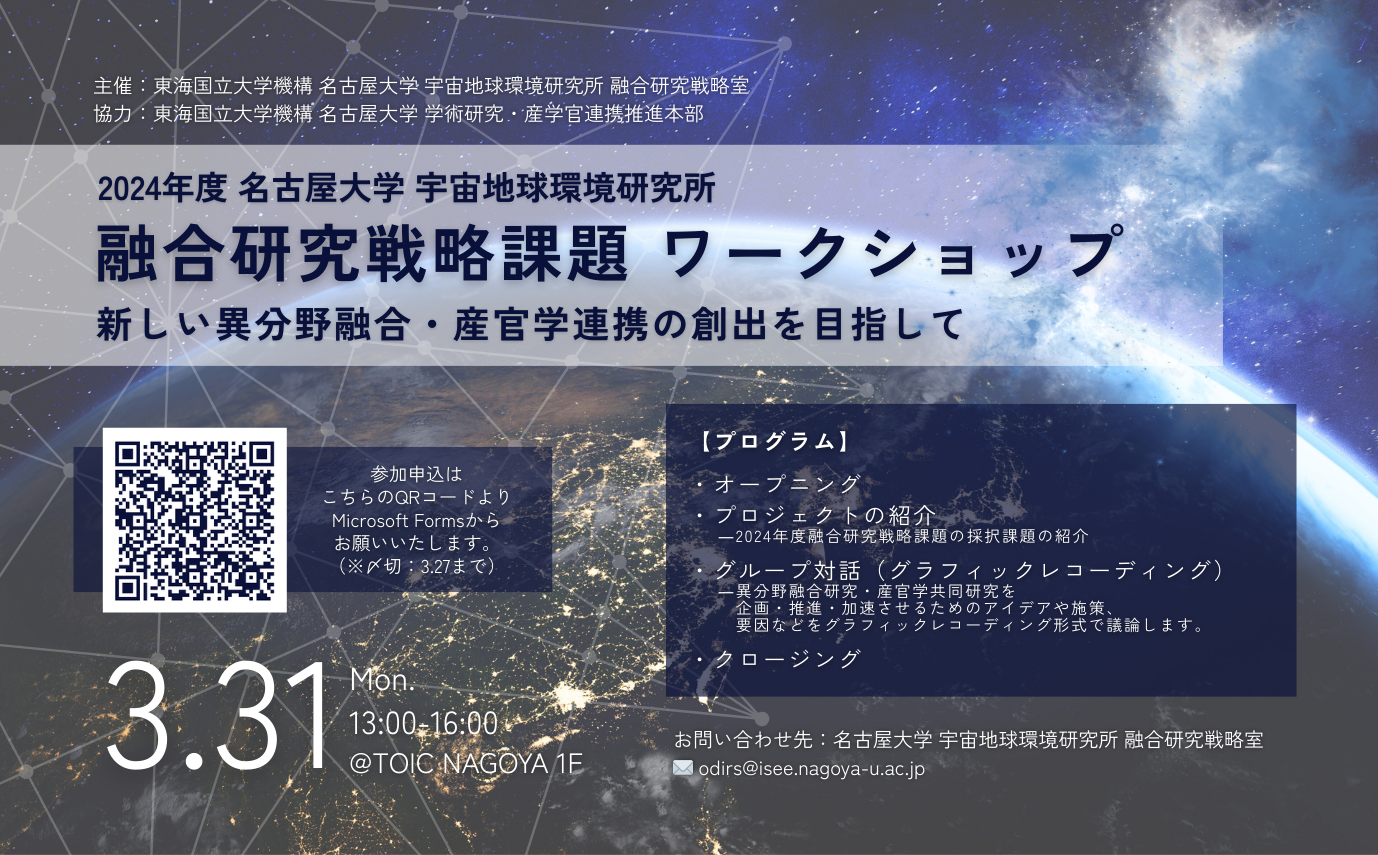

2024年度 融合研究戦略課題 ワークショップ

- 新しい異分野融合・産官学連携の創出を目指して -

宇宙地球環境研究所(ISEE)の融合研究戦略室では、東海国立大学機構に所属する教員・職員とISEEの教員が協力し、宇宙科学と地球科学、あるいはこれらと異分野を結びつける新たな融合研究を探求・推進することを目的として「融合研究戦略課題」を公募し、これを推進しています。

2024年度に採択された融合研究プロジェクトの終了にあたり、ISEEが主催、名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部協力のもと、以下のとおりワークショップを開催しました。

2024年度 名古屋大学 宇宙地球環境研究所 融合研究戦略課題 ワークショップ

ー 新しい異分野融合・産官学連携の創出を目指して ー

主催:名古屋大学 宇宙地球環境研究所

協力:名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部

日時:2025年3月31日(月)13:30-16:00

場所:TOIC NAGOYA (名古屋大学東山キャンパス内)

https://toic-n.aip.thers.ac.jp/access/

(グラフィック作成・写真提供:株式会社たがやす)

内容:

(1) オープニング

開会

名古屋大学 宇宙地球環境研究所長 / 融合研究戦略室長 教授 塩川和夫

融合研究戦略課題 趣旨説明

名古屋大学 宇宙地球環境研究所 融合研究戦略室 特任准教授 菊地亮太

地域の産学融合拠点 Tokai Open Innovation Complex (TOIC)の概要

名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 企画・プロジェクト推進部門 URA 沖原理沙

(2) プロジェクトの紹介

元寇金属器の地球化学分析・年代測定:「コンクリーション考古学」の展開に向けて

発表者:名古屋大学 博物館 教授 門脇誠二

太陽系年代学の進展と放射線環境変動研究との融合

発表者:名古屋大学 環境学研究科 教授 渡邊誠一郎

レーザー分光による放射性炭素同位体分析の定量性評価に関する研究

発表者:名古屋大学大学院 工学研究科 教授 富田英生

デジタルデータを活用した文理融合研究の可能性検討

発表者:名古屋大学附属図書館 係長 田中幸恵

宇宙開発に伴う大気汚染評価

発表者:名古屋大学 宇宙地球環境研究所 教授 持田陸宏

九州工業大学 機械知能工学研究科 准教授 市原大輔

観測業務におけるヘリコプタ利用の可能性検討

発表者:名古屋大学大学院 工学研究科 宇宙工学専攻 教授 砂田 茂

持続可能な開発のモニタリングのための衛星データと社会経済データの統合

発表者:名古屋大学 宇宙地球環境研究所 教授 高橋暢宏

(代表者:名古屋大学大学院 国際開発研究科 准教授 MENDEZ Carlos)

核融合理論と磁気圏プラズマの高性能計算モデリングの融合研究

発表者:名古屋大学大学院 理学研究科 教授 渡邉智彦

アジアグリーンベルトにおける環境-社会共生体化に向けたフューチャー・アース研究ニーズの分析・課題の抽出

発表者:名古屋大学 宇宙地球環境研究所 教授 檜山哲哉

(代表者:岐阜大学高等研究院環境社会共生体研究センター 教授 村岡裕由)

(3) グループ対話

異分野融合研究や産官学共同研究を企画・推進・加速させるためのアイデアや施策、その要因などについて、それぞれのフェーズでグループに分かれて、グラフィックレコーディングを用いて議論しました。

本ワークショップでは、学部、組織、教員、職員、研究者などの垣根を超え、課題意識や解決策を共有しました。本ワークショップが新たな融合発展のきっかけの創出の一助となればと考えています。